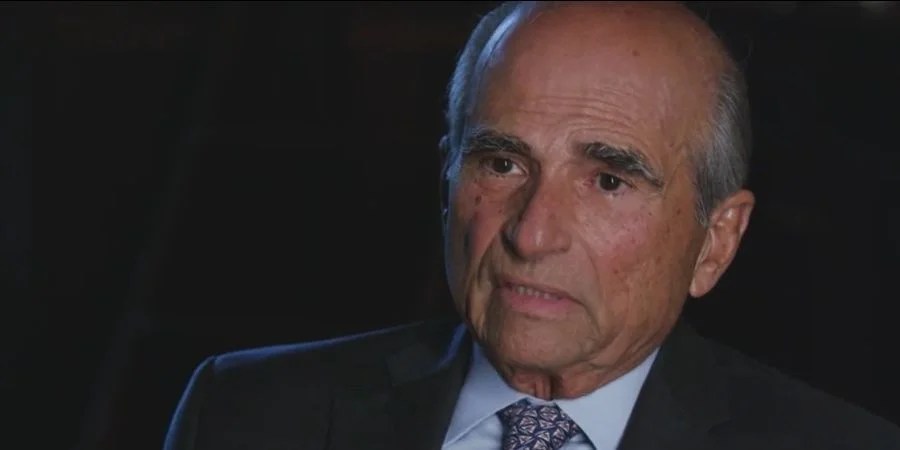

MADRID, España. – Me encontré con el empresario José Bared en el barrio de Salamanca, en Madrid, donde pasa parte del año. Me incitó a entrevistarlo Aida Levitan, quien me dijo que Bared es uno de los mecenas activos más importantes de la Universidad de Miami (UM), por lo que forma parte de su fideicomiso y de la junta directiva de varias secciones en el seno de esta universidad, entre ellas la del la Cuban Heritage Collection.

Como empresario exitoso, tras fundar a finales de la década de 1960 su propia compañía de construcción mecánica y eléctrica ―considerada una de las 10 empresas más poderosas de Estados Unidos en este ámbito―, José Bared fue el único de su familia, según me cuenta, en dedicarse a la ingeniería. Sus padres, abuelos, tíos y primos, todos de origen libanés y establecidos en Cuba desde principios del siglo XX, se dedicaron a la joyería, rama en la que lograron convertirse en una referencia en La Habana de las décadas que precedieron al castrismo y sus expropiaciones.

Parte del objetivo de estas entrevistas ―que he estado realizando desde hace cinco años― es demostrar cómo Cuba, pequeño territorio insular de las Américas, era una tierra de acogida, inmigración y prosperidad para cientos de migrantes venidos de Europa, el Oriente Medio, Asia, América Latina e, incluso, Estados Unidos. Y también, cómo todos estos ingredientes culturales diversos fueron enriqueciendo la cultura, la economía y la sociedad cubanas y convirtiendo al país en uno de los más atractivos del pasado siglo (hasta la debacle de enero de 1959).

Los libaneses de la Isla, que los cubanos llamaban antes “turcos” por haber sido el Líbano parte del Imperio Otomano, formaron sólidas comunidades en casi todos los pueblos y ciudades de Cuba y se destacaron en el comercio y el mundo empresarial. José Bared es un excelente ejemplo de este linaje y de la admirable capacidad de adaptación en el exilio.

―Cuéntanos de tus orígenes familiares…

―La historia de mi familia paterna es muy interesante porque describe la de la emigración hacia Cuba cuando la Isla era próspera. Mi abuelo paterno, Pablo Bared, y su hermano ya viudo, eran libaneses. Ambos viajaron al país en 1898. En aquella época el Líbano estaba bajo protectorado francés. En realidad, a donde primero se dirigieron fue a Haití, pero al parecer no les interesó quedarse allí. Entonces tomaron un ferry que comunicaba Puerto Príncipe, la capital haitiana, con la ciudad oriental cubana de Manzanillo y descubrieron que esta última tenía condiciones ideales para establecerse y hacer negocios. Como les gustó la idea de asentarse allí volvieron al Líbano a recoger, en el caso de mi abuelo, a su esposa y, en el de su hermano, a los hijos que ya habían nacido.

Mi padre, José Bared, no fue uno de los primos que nació en el Líbano, sino de los que vio la luz en Manzanillo, provincia de Oriente, donde la familia ya tenía negocios de textiles y joyería. Mi padre, al igual que el suyo, se hizo joyero y, con el tiempo, se mudó con la familia para Camagüey, antes de fijarse definitivamente en La Habana, donde fundó la joyería Bared, sita en la calle Águila, N° 503. Otra joyería de la familia, perteneciente a sus primos y llamada Hermanos Bared, se encontraba en la calle Galiano, muy cerca una de otra. Mis tíos paternos también eran joyeros y, de hecho, después de salir al exilio, algunos de ellos con sus hijos continuaron siendo joyeros muy exitosos en Puerto Rico.

―¿Y por tu parte materna?

―Mi madre, Ofelia Santeiro García, era hija de José M. Santeiro, un gallego dedicado al giro de los almacenes de víveres, y de Josefina García, una cubana. Estos Santeiro disfrutaban de buena holganza económica. Una tía materna, Elena Santeiro, estaba casada con José Manuel Alemán, quien fue ministro del segundo gobierno de Ramón Grau San Martín, senador de la República y presidente del Partido Auténtico.

Mi madre y mi padre se casaron en 1940 y tuvieron cuatro hijos. Yo nací en La Habana el 16 de agosto de 1941.

―¿Cómo transcurre tu infancia y tu escolaridad en la capital de la isla?

―Lo esencial de mis 19 años de vida en Cuba transcurrió, después de haber vivido por corto tiempo en La Víbora (cerca de Santa Catalina), en la casa familiar que mis padres compraron en el reparto La Sierra, al oeste del río Almendares.

Todos mis estudios los realicé en el colegio de La Salle, del Vedado. Recuerdo que cuando me gradué en 1959 no tuvimos fiesta pues las cosas no andaban ya nada bien. Entonces me presenté a un examen de admisión para cursar estudios universitarios y sometí mi candidatura a una beca que ofrecía la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Mi padre se había dado cuenta de que había que irse de Cuba, y me aconsejó que, desde La Habana, en vez de solicitar una visa de estudiante pidiera una de residente. Así hice y me la dieron, además de la beca que había solicitado.

―¿Qué recuerdos tienes de la situación política en la Isla después de 1952 y hasta el triunfo de la insurrección en 1959?

―En nuestra casa nadie se metía en política. Claro está, se sentía la presión y, cuando empezaron a poner bombas y a hacer sabotajes, nuestros padres nos aconsejaron que miráramos bien debajo de las butacas de los cines y de las mesas de los restaurantes que frecuentábamos, no fuera a ser que hubieran puesto una bomba.

Tengo una anécdota muy curiosa del 31 de diciembre de 1958 cuando iba a asistir a la fiesta que daban en el Palacio Presidencial. Estaba invitado a la celebración porque el padre de mi novia, el Dr. Emilio Soto-Pradera, era un reconocido pediatra y, entre sus pacientes, figuraban los hijos de Fulgencio Batista. De hecho, uno de sus hijos, Jorge Luis Batista Fernández, contemporáneo mío, había estudiado en mi clase de La Salle. Entonces, esa misma tarde me lo encontré cuando ambos paramos en un semáforo en la Quinta Avenida. Él iba conduciendo su carro convertible y nos advirtió de que la fiesta de Palacio había sido suspendida. Me imagino que ya estaba al corriente de que algo se tramaba y de que su padre y los allegados del Gobierno estaban preparándose para abandonar Cuba.

―Entonces sales de la Isla como residente y estudiante. ¿En qué momento y circunstancias ocurren estos hechos?

―Salí en agosto de 1960 en un vuelo directo hacia Nueva York. Me acompañaba mi amigo Rolando Sáinz de la Peña, cuyo padre era el director del periódico Información. Llevábamos cinco dólares en el bolsillo cada uno porque era lo único que autorizaban que cada persona sacara de la Isla.

Nuestra llegada fue bastante caótica porque quien debía esperarnos y acogernos era un primo de mi padre llamado Luis Bared, que vivía en Nueva York casado con una estadounidense. Era él quien surtía las joyerías Hermanos Bared en La Habana. En aquella época las comunicaciones telefónicas entre Cuba y Estados Unidos eran muy limitadas, y mi padre le había enviado un cable anunciándole nuestra llegada, pero sucedió que Luis estaba de vacaciones fuera de la ciudad y no recibió el telegrama.

―¿Y qué hicieron?

―Sobrevivir. Como muchos exiliados fue nuestro primer bautizo de realidad. La primera noche dormimos en el aeropuerto y al día siguiente nos dirigimos al centro de Manhattan y encontramos dónde alojarnos: uno de esos hostales para jóvenes y gente con pocos recursos cerca de la calle 40, llamados YMCA. Solo cobraban un dólar por noche.

Ese mismo día salimos a buscar trabajo con nuestras maleticas y no encontramos nada. Comíamos por 25 centavos unos sándwiches distribuidos por una máquina. Cuando nos habíamos comido los últimos centavos yo encontré trabajo de recadero, o sea, para distribuir la correspondencia entre los destinatarios de la compañía de petróleo Sinclair Refining. El jefe de recursos humanos fue bastante considerado porque cuando le expliqué que tenía una beca en Columbia me puso a trabajar en el turno de noche para que pudiera asistir a las clases. Mi amigo Rolando encontró trabajo en una compañía de publicidad de la cual, con el tiempo, terminó siendo su director. (Por cierto, llevo tiempo tratando de localizarlo, así que aprovecho para lanzar la voz por si alguien sabe de él).

Entre tanto, el primo de mi padre terminó por aparecer tres semanas después, pero ya nosotros nos habíamos encaminado por nuestros propios medios.

―La ventaja de ser joven… ¿Te graduaste entonces de Columbia?

―¡Qué va! Perdí la beca y te cuento cómo. Resulta que en esa época los cubanos exiliados se reunían en la iglesia Saint Patrick, donde asistíamos a la misa dominical. Allí restablecí contacto con Eduardo Latour, primo de mi novia y futura esposa y, como estaba buscando compañeros de piso, me puse a vivir con él y con un venezolano llamado Germán Toteseau.

Esto sucedió entre marzo y abril de 1961, justo en el momento en que estaban reclutando a cubanos exiliados para que participaran en la invasión a Cuba que preparaba el gobierno de Kennedy. De modo que, tanto yo como Eduardo y Germán nos alistamos. Hay que recordar que todos estábamos muy entusiasmados y seguros de que liberaríamos a Cuba con la ayuda del ejército estadounidense.

Entre los que asistían a la misa se encontraba también un amigo, al que llamábamos “El Chino Argüelles”, quien también se alistó. Resulta que cuando nos dieron los boletos aéreos para viajar a Miami, sitio desde donde partiríamos al lugar de entrenamientos, los boletos de Eduardo y de Germán eran para días posteriores, así como el de Argüelles. Entonces, como el mío era para unos días antes y El Chino Argüelles estaba desesperado por salir, me propuso que los intercambiáramos, de modo que yo pudiera salir más tarde con mis dos compañeros de piso y él con mi boleto.

Así fue como él salió antes. Nosotros tres llegamos juntos a Miami después, y ya era demasiado tarde para que pudiéramos participar en la invasión, ya que esta había acabado de ocurrir con los resultados desastrosos que todos conocemos. El caso es que, gracias a esto me salvé, porque El Chino Argüelles cayó preso en mi lugar, capturado por el ejército castrista. Fue uno de los que liberaron después cambiándolos por tractores. Aún sigue viviendo en Miami.

Lo peor de todo fue que mi madre estuvo buscándome durante tres semanas entre los presos o fallecidos del desembarco porque yo aparecía mencionado en las listas de los que habían desembarcado en bahía de Cochinos.

―¿Regresaste a Nueva York?

―Para nada. Por supuesto, por haberme ausentado un dropout, perdí definitivamente la beca. De modo que me quedé en Miami, cuanto más que mi novia, Miriam Soto-Pradera Gutiérrez, que luego se convirtió en mi esposa hasta el día de hoy, ya se encontraba exiliada en Miami con su familia. Entre tanto, mis padres seguían viviendo en La Habana, a la espera de que les dieran el permiso de salida y ya sin el negocio porque había sido confiscado.

―¿Qué haciste en Miami?

―Al principio, pasar trabajo. Con 50 dólares que tenía en el bolsillo me compré un Buick viejo y me puse a vivir en el carro. Mi novia vivía con su familia en la calle Veragua, pero no estábamos casados y, cada vez que aparcaba el carro para pasar la noche en ese barrio de Coral Gables, venía la policía y me sacaba de allí.

No lejos se encuentra el cementerio Graceland Memorial Park, en la Calle Ocho y la avenida 44. Como entonces no estaba cercado pude acampar con mi carro con la suerte de que, del otro lado de la calle, se encontraba una gasolinera Kayo (que todavía existe con otro nombre), en donde trabajaba mi amigo Raúl Villarnovo. Él me dejaba usar el baño del negocio y ducharme, pues allí paraban los camioneros para asearse. Incluso, la gasolina que quedaba en la manguera de quienes le ponían de más a sus autos, me la guardaba en una latica para que pudiera moverme por la ciudad. Yo intentaba encontrar trabajo, pero como no tenía teléfono ni dirección fija nadie me aceptaba.

Gracias al hecho de rondar por aquella gasolinera, me encontré un buen día con mi amigo de estudios en el colegio de La Salle Antonio Chinchilla Varona, quien había venido a echarle gasolina a su auto. Su padre había sido uno de los pocos ingenieros azucareros de Cuba y gozaba de muy buena posición, incluso en el exilio. Fue mi amigo Antonio quien me comentó que la Universidad de Miami había comenzado un programa mediante el cual les daban un préstamo a estudiantes cubanos para que matricularan ingeniería. El programa te pagaba la matrícula y también los libros. Y si los cogías de uso entonces te ahorrabas 100 dólares.

Antonio no tuvo que decírmelo dos veces porque salí como una flecha para la universidad y me matriculé, en agosto de 1961, en Ingeniería Mecánica, la carrera que estudié y la decisión que me salvó la vida.

Haber tenido que vivir en un carro en Miami me dio la fuerza para convertirme en lo que soy.

―Por eso, cuando comenzaste a tener éxito como empresario, ¿también empezaste a participar activamente en el fideicomiso de la Universidad de Miami y a apoyarla en muchos de sus programas?

―Hace ya más de cuatro décadas, desde 1977, que soy parte del board de esta institución y participo en muchas de sus obras caritativas, causas cívicas y estrategias. También soy miembro de Iron Arrow y del consejo de administración de amigos de la Cuban Heritage Collection, en la biblioteca de la Universidad de Miami. A esa universidad le debo todo lo que soy pues hizo de mí quien soy.

Empecé a estudiar Ingeniería Mecánica y me gradué en 1964, pues pude transferir créditos que ya tenía de La Habana y de Columbia. Mis padres llegaron de Cuba, finalmente, en 1964, y ese mismo año me casé con Miriam.

Durante mi periodo de estudiante trabajé en varias cosas para mantenerme: en un restaurante, cortando césped, sacando a caminar a una persona invidente, en la piscina del hotel DuPont Plaza, etc. Mi primer trabajo profesional fue un contrato en una pequeña empresa de ingenieros llamada Cosentino GAM, en Coral Gables, donde me contrataron como dibujante, pero me ocupaba incluso de limpiar la oficina y de sacar a pasear al perrito del jefe.

―¿Cómo despuntaste realmente en el Miami de aquellos años?

―Siempre fui un ferviente convencido de que Miami iba a convertirse en un polo económico importante pues aquí se habían establecido los mejores profesionales cubanos y la posición geográfica de la ciudad debía forzosamente contribuir a su desarrollo. Entonces, a pesar de tener muchas otras propuestas, me la jugué y me quedé aquí.

Trabajé más tarde para otra compañía de ingenieros consultores, la Rader and Associates, y tenía contratos para diseñar puentes y carreteras en todo Estados Unidos, e incluso infraestructuras relacionadas con la NASA en la isla británica de Ascensión, en medio del Atlántico. Apenas me gradué entré en esta empresa el jefe falleció y me convertí rápidamente en el responsable del departamento de mecánica; me trasladaron a la sección de puentes y carreteras.

Fue en 1968 cuando decidí fundar mi propia compañía, The Bared Company, y enseguida empezaron a caerme los primeros contratos. Para el primero de estos necesitaba un camión, y entonces por recomendación de un tío saqué un préstamo en el Republic National Bank, del que me hice cliente. Fue en este momento en que me enteré de que el Gobierno había puesto el banco en venta y, como siempre he sido bastante atrevido, me dije que si lograba crear un grupo de personas interesadas podíamos comprar el banco.

―¿Y lo lograste?

―No exactamente así, pero una cosa siempre lleva a otra. Había que reunir dos millones de dólares. En aquella época te imaginas lo que representaba esa cantidad. Yo había reunido unos 42.000 solamente. La familia Isaías, una de las más pudientes de Ecuador, fue quien finalmente compró el banco, pero ya yo había contactado a Nahim Isaías, que era quien llevaba los intereses de la familia, y le había propuesto participar en la inversión con nuestros 42.000. Muy amablemente me hizo saber que ellos no trabajaban con asociados.

Al final, compraron el banco y a los tres días Nahim me llamó porque como no eran ciudadanos estadounidenses no podían ser directores del banco. Fue entonces que, en 1970, me propuso que entrara en la junta de directores representando a la familia, aunque en realidad yo no conocía nada de aquel tipo de negocio. Me ayudaron a entender todo aquel universo desconocido para mí cubanos como Gustavo Mustelier y Luis Batifol, que sí eran de ese ámbito. De aquel banco terminé convirtiéndome en chairman de varios comités y fui parte de la directiva entre 1970 y 1999. Terminó siendo uno de los bancos independientes más grandes de Estados Unidos hasta que se vendió al Union Planters. Fue comprado por dos millones y se vendió en 430 millones.

―Por otra parte, tu propia compañía llegó a ser una de las más grandes de Estados Unidos en ese ámbito, y te convertiste también en inversor en muchos otros ramos…

―En efecto, The Bared Company se encontraba entre las 10 grandes compañías de contratistas de Estados Unidos. Siempre en el ramo de la construcción mecánica y eléctrica hemos hecho mucho a lo largo del mundo, desde 24 escuelas en Arabia Saudita hasta las residencias para los atletas participantes en las Olimpiadas de Atlanta de 1996. Imposible mencionar todo lo que hemos construido, entre farmacéuticas en Puerto Rico, la primera planta de autos de Tennessee, la restauración de Puerto Rico después del huracán Hugo y muchas cosas más. Empezamos a tener oficinas en diferentes ciudades y llegamos a facturar hasta más de 200 millones anuales.

Así fue como, cuando ya pensaba retirarme me di cuenta de que podría aburrirme y adquirí, en 1992, con Roberto Isaías (sobrino de Nahim) como socio, las Farm Stores Corporation, que estaban en bancarrota y cuya franquicia sacamos adelante con mucho éxito a escala nacional. Al día siguiente de comprar esta empresa el huracán Andrews nos destruyó o dañó 95 tiendas de esas que la gente llama “La Vaquita”, y que son gasolineras con tiendas incorporadas.

Entre 2010 y 2013, fui uno de los tres miembros de la junta directiva de Cleantech Biofuels, Inc., una empresa de energías sostenibles en St. Louis, en Missouri, que transforma los desechos en fuente de energía. También estoy en la junta de directores del Sylvester Cancer Center desde su fundación y soy miembro de la Leadership Council The Concordia.

―Y a Cuba, ¿volviste en alguna ocasión?

―La primera vez que volví a la isla, al menos a la isla geográficamente hablando, fue cuando construimos la segunda planta de desalinización de la Base Naval de Guantánamo y su campo de golf. La primera vez que puse los pies allí lloré de emoción y el comandante de la Base me dijo: “Bienvenido a Cuba de nuevo”.

Con mi padre nunca pude hacer el viaje al Líbano que tan importante hubiera sido, sabiendo que sus padres, primos y otros miembros de la familia habían nacido en aquella tierra.

Finalmente, antes de que terminara el siglo pasado, decidí volver a Cuba con mi esposa, por un corto viaje de tres días, para prospectar las condiciones que nos permitirían llevar a nuestros cinco hijos y 18 nietos a conocer sus orígenes. Porque, aunque parezca increíble, mis hijos siempre se han sentido cubanos y, lo más sorprendente aún, mis nietos también. El “ADN Cuba” está en nuestra familia y todos están conscientes de lo mucho que hemos sufrido como pueblo y de nuestra historia familiar.

―¿Y qué pasó durante el viaje?

―Ha sido el más triste de mi vida. Absolutamente todo lo que vi fue de una gran desolación. Nos hospedamos en el Hotel Nacional, fuimos a ver la casa familiar de Miriam en la Quinta Avenida de Miramar y la calle 62 (convertida en embajada de no sé qué país), lo que queda del colegio La Salle que es una ruina casi completamente cerrada, y también viajamos a Matanzas para visitar Varadero y San Miguel de los Baños, balneario a donde solíamos ir de jóvenes, y que me pareció una ruina. Yendo incluso a San Miguel de los Baños le dimos botella a una pareja de jóvenes y, cuando nos contaron los horrores de la vida allá, les dejamos todo lo que llevábamos en nuestras maletas.

Fue algo muy extraño. Por una parte, me dije que ya no valía la pena llevar a mis hijos y nietos ni hacer ese viaje familiar que tanto soñábamos. ¿Para qué? Pero, por otra parte, hasta el mismo instante en que cogíamos el vuelo de regreso a Miami sentí, y sigo sintiendo, que aquel es mi lugar natural y que por muy agradecido e integrado que esté al país que me acogió, siento que en realidad pertenezco a aquel sitio.

HAZ TU DONACIÓN AQUÍ

HAZ TU DONACIÓN AQUÍ