MIAMI, Estados Unidos. – En algún verano de principios de este siglo, hace ya más de dos décadas, estuve en casa de Aida Levitan en Key Biscayne, en donde vivió por unos 30 años. En ese entonces nos estaba apoyando en una de las actividades que organizaba en Miami por las celebraciones del centenario de la República Cubana y, como siempre en estos casos, contar con ella era una garantía para ―gracias a entre contactos y buenos consejos― alcanzar nuestros propósitos.

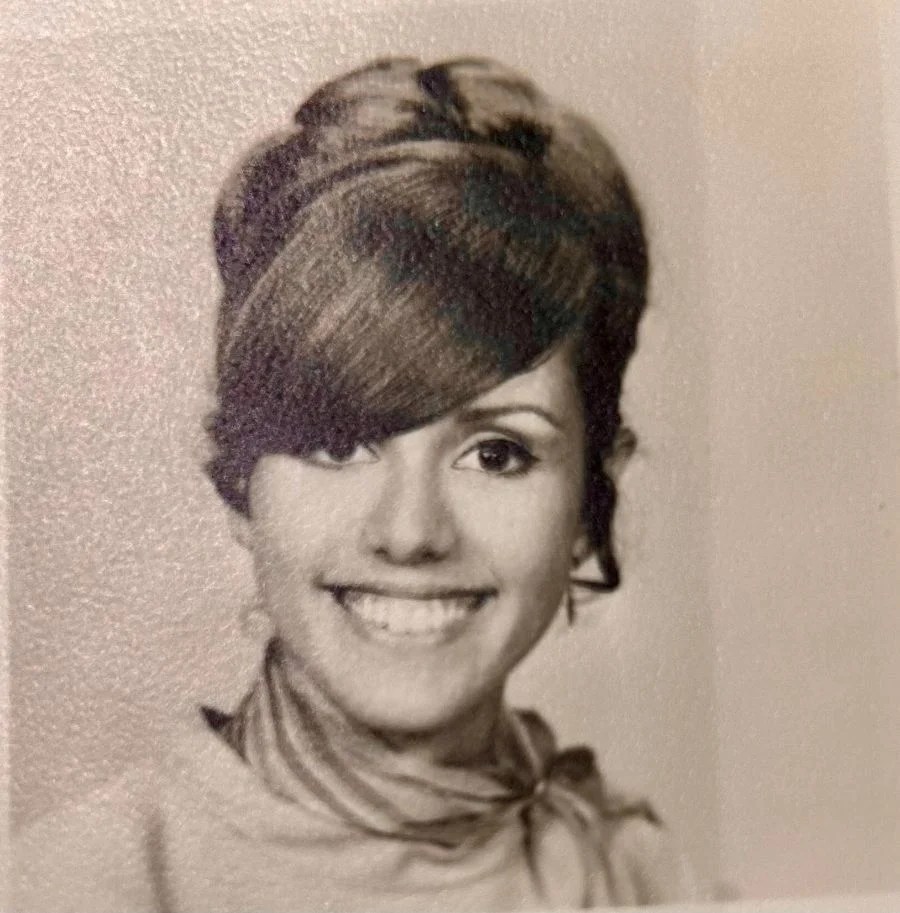

Aida Levitan es un ejemplo del éxito de muchas cubanas exiliadas que han hecho frente valientemente a grandes desafíos económicos y culturales. Trabajadora incansable, Aida ha tenido una carrera muy versátil. Después de graduarse con un doctorado en Literatura Española en Emory University, trabajó como profesora y administradora universitaria. Luego se convirtió en directora de importantes departamentos gubernamentales de Miami. Como emprendedora, fundó una agencia de publicidad, que luego vendió y transformó en la principal agencia hispana de Estados Unidos. Además de atender a clientes nacionales e internacionales, Aida dirigió con su asociado la producción del concierto de Cachao y Andy García y también de la Feria de España, entre otros grandes eventos.

Durante seis años fue presidenta del Consejo de Administración de un banco y continúa en su junta directiva. En 2022, la revista Forbes reconoció estos logros al incluirla en la prestigiosa lista 50 Over 50. Amante de la cultura hispana, Aida ha apoyado a artistas y grupos culturales a través de ArtesMiami, sociedad sin ánimo de lucro que fundó y preside desde 1995. Participó en la Comisión Nacional para crear el Museo Nacional del Latino Estadounidense (Smithsonian) y fue electa vicepresidenta del Consejo Nacional del Centro Latino del Smithsonian. Presidió el Consejo de los Amigos de la UM Colección del Legado Cubano (CHC) y el de FACE (Facts About Cuban Exiles). Por su liderazgo cultural en beneficio de España, el rey Felipe VI la nombró Oficial de la Orden Real Isabel la Católica en el año 2025.

―Cuéntanos de tus orígenes familiares.

―Mi madre, Aida del Castillo Cañizares, era hija de Julio del Castillo, un congresista y senador durante el Gobierno de Alfredo Zayas y Zayas, en la década de 1920. Mi abuelo fue un hombre brillante que había empezado como farmacéutico en Morón, entonces en la provincia de Camagüey, y que ganó mucho dinero durante el periodo de las Vacas Gordas. En esa época se construyó una mansión en El Vedado. Realmente era lo que se llama un bon vivant [expresión francesa que significa “buen vivir”; se refiere a una persona que disfruta de los placeres de la vida]. Tenía un armario lleno de trajes de dril 100 y fue de las primeras personas en La Habana en tener un auto en los años 1920, un Buick que causaba sensación en aquella época. Viajaba constantemente a Europa, y envió a mi madre a estudiar a un colegio bilingüe episcopal, llamado Cathedral School, y luego a Ginebra, a Les Hirondelles (Las Golondrinas). Pero durante la depresión de 1929 perdió mucho dinero. Además, su esposa, Josefina Cañizares, falleció muy joven, a los 43 años, y él volvió a casarse, esta vez con una prima de mi abuela que hizo todo lo posible por excluir a mi madre del seno familiar y le negó toda ayuda.

Mi padre, Teófilo Tomás Abdo, nació en 1914. Era médico cirujano y oftalmólogo en La Habana, cuando nací en esa misma ciudad, en 1948. Era hijo de católicos originarios de la antigua Palestina en el Imperio Otomano que viajaron a La Habana a finales del siglo XIX. Mi abuela paterna tuvo 10 hijos y de ellos ocho fueron médicos; pero mis padres se divorciaron cuando yo tenía dos años de edad, y en realidad lo conocí poco pues no nos visitaba a menudo.

―¿Cómo transcurrió tu infancia?

―Mi madre tuvo la suerte de que su hermano, Julio del Castillo Cañizares, diplomático casado con la cienfueguera Violeta Díaz de Villegas Dorticós, la adoptara como si fuera una hija. Flora Dorticós Bouffartigue, madre de Violeta, la acogió a los 14 años. Era una familia de intelectuales destacados y Roberto Díaz de Villegas Dorticós, el hermano de Violeta y Amparo, era diplomático, exactamente vicecónsul de Cuba en Nueva York, el último antes del triunfo de la Revolución. Era un hombre muy culto, que escribía poemas e, incluso, muchas de aquellas acuarelas cómicas que declamaba Luis Carbonell. Fue él quien desarrolló mi vocación literaria desde niña y, digamos, era mi padre adoptivo porque el biológico brillaba por su ausencia, tanto para mí como para mi hermano Guillermo Tomás, pues se había casado con una segunda mujer con la que tuvo seis hijos.

Además, mi madrina, Amparo Díaz de Villegas Dorticós, era hermana del mencionado Roberto y maestra de kindergarten en una escuela en el poblado de Managua. Me llevaba al colegio y me ponía de práctica a dar clases a los cinco años. En esa época mi madre trabajaba como asistente administrativa en un bufete de abogados. Viajábamos en la Navidad a Nueva York para reunirnos con mi padrino Roberto.

En realidad, aquella era mi auténtica familia. Vivíamos en la calle 26 del Nuevo Vedado, muy cerca del cine Acapulco, y recuerdo que fue allí en donde vi la primera película de Elvis Presley. Tuve una infancia maravillosa gracias al amor y cuidado de mi familia. Además, mi madre me permitió disfrutar de la vida nocturna de aquella Habana que ya no existe porque me llevó, con apenas 13 años y con mis amiguitos, a clubes famosos de La Habana; siempre iba de paciente chaperona.

―¿Y tus estudios en Cuba antes de 1959?

―Estuve desde el primer grado hasta el séptimo en The Phillips School, una escuela bilingüe que quedaba en el reparto Kohly, y cuyos dueños eran unos americanos de Vermont. Mi madre le daba mucha importancia al aprendizaje del inglés y quería que yo estudiara en un colegio laico; de modo que los cursos matinales eran en inglés, y los vespertinos en español.

―¿Qué sucede después del triunfo de la Revolución?

―Mi tío Roberto se había quedado en Nueva York. Mi primo Julio, que era neurocirujano y había pertenecido al movimiento insurreccional contra Fulgencio Batista en las ciudades, terminó exiliándose en la Embajada de Brasil en La Habana en el momento de la invasión de Bahía de Cochinos. En esa época, entre 1960 y 1965, su padre, Julio del Castillo, era cónsul de Cuba en Londres y vivía en Inglaterra con su esposa Violeta. Al fin pudo Amparo, la hermana de Violeta, salir de Cuba hacia Londres. Entonces aprovechó el cónsul Julio del Castillo para renunciar a su puesto y romper con el régimen.

En mi caso, estudié en 1959 hasta que al año siguiente nacionalizaron todos los colegios privados. Mi madre siempre supo desde el principio que había que irse del país. Aunque nunca fuimos batistianos, recuerdo perfectamente cuando vimos en la televisión el juicio a [Jesús] Sosa Blanco, y quedamos impresionadas por la violación de todos los códigos del derecho. Incluso, teníamos frente a la casa a un miliciano que nos tenía aterrorizados porque venía constantemente a preguntarnos sobre todo lo que entraba y salía.

De modo que fui la primera de la familia en salir al exilio de Miami durante la Operación Pedro Pan en 1961. Y, como todos los niños que salieron por esa vía, salí sola. Dejaba atrás a mis padres y a toda la familia. Me recibió en el exilio Hilda Pazos, una amiga de mi madre, pero, por suerte, a ella y a mi hermano les autorizaron la salida de la Isla al mes de estar yo fuera, y volvimos a reunirnos.

―¿Cómo fueron tus primeros años de vida en el exilio de Miami?

―Como los de casi todos los cubanos, muy duros. Durante seis meses pudimos vivir gracias a la ayuda que nos daba El Refugio, con sede en la Torre de la Libertad. Al principio nos pusieron a vivir en un edificio construido en la década de 1920 que estaba lleno de borrachos y se caía a pedazos. Poco después, mi madre encontró un apartamento en La Pequeña Habana y un trabajo de secretaria. A mí, me envió a estudiar a un colegio en Shenandoah, llamado Ada Merritt, que aún existe. En esa época había pandillas y tenía que recogerme un muchacho puertorriqueño que ella contrataba para eso.

Para que tengas un ejemplo, recuerdo que en esa época me enfermé, sin haber besado nunca a nadie, de mononucleosis, y me llevaron al Jackson Hospital, donde me atendieron nueve horas después. Eso era ser exiliado: de haber tenido una vida holgada en Cuba, pasamos a vivir a merced de la ayuda del Refugio y en la pobreza.

―¿Continuaste tu escolaridad?

―Nos mudamos a Miami Beach, exactamente al número 1334 de la avenida Collins, pues mi madre había conseguido un trabajo de secretaria en un hotel de la playa. Por eso entré a cursar mi bachillerato en el Miami Beach Senior High School, que todavía se encuentra en el mismo sitio, en la calle 22 y la avenida Prairie.

Era pobre, pero vivía como rica porque todos los días íbamos a Ocean Drive y la calle 14 a bañarnos en la playa. Los cubanos jovencitos se daban cita en la playa de Collins y la calle 48, frente al Eden Rock, y en la iglesia de Saint Peter y Saint Paul, en La Pequeña Habana, los domingos. En estos lugares nos reuníamos los niños cubanos de Coral Gables y de Miami Beach. Recuerdo que todo el mundo hacía lo posible por mantener, al menos en apariencias, la manera de vestir de cuando vivíamos en Cuba. Se hacían milagros para, copiando los modelos de la revista Vogue, comprar las telas en las tiendas de los judíos cubanos del Downtown y hacerse los mismos modelos.

Yo tenía que trabajar como camarera, sirviendo té a los alumnos, para pagar mis almuerzos en la escuela. Pero esto no fue un obstáculo para que terminara mi bachillerato con nota “A”, es decir, sobresaliente.

―¿Decides matricular en la universidad?

―Por supuesto. Primero fui a ver al consejero que me dijo que tenía tremendo futuro como secretaria. Como mis aspiraciones eran otras, le respondí que yo quería una beca para entrar en la Universidad de Miami. ¡Y la conseguí! Por un lado 500 dólares y, por otro, unos 1.000. Así fue como estudié durante cuatro años Literatura Española y Educación, con especialidad en Francés. Me gradué en 1969.

―¿Te quedaste en Miami?

―No. En este periodo me casé con Paul Levitan, mi primer esposo, judío estadounidense. He mantenido siempre el apellido Levitan porque con él me di a conocer en el ámbito del gobierno del condado y en el liderazgo cívico en los inicios de mi profesión. Paul estaba estudiando Odontología en la Emory University, de Atlanta, y yo solicité una matrícula en esa institución para estudiar Literatura Española. Me aceptaron, pero no me dieron la beca, y solo la obtuve a partir del segundo año, en 1970, gracias a May Brunson, que era la decana de la Universidad de Miami.

En Emory tuve a profesores brillantes. Recuerdo en particular a dos de ellos: Carlos Rojas, que tenía renombre como crítico, escritor y académico, y a una madrileña llamada Emilia Navarro, que era especialista en literatura barroca y con quien hice mi tesis comparativa entre la tragedia al estilo español de Lope de Vega y el Romeo y Julieta de William Shakespeare. Trabajaba al mismo tiempo como profesora auxiliar en Emory.

―¿Hasta cuándo permaneces en Atlanta y en qué momento terminas tu tesis doctoral?

―En 1973 ya Paul había terminado sus estudios de dentista y yo, aunque seguía estudiando para mi examen oral y mi tesis, podía continuar en Miami, en donde empecé a trabajar como profesora en el Miami Dade Community College. Durante ese tiempo seguía preparando mi tesis y, mientras, tuve varios trabajos que fueron muy importantes para mí. Entre 1974 y 1975 estuve en el Departamento de Policías del condado, en un programa titulado “Buen vecino” que había creado Eduardo Suárez Rivas. Casi todos los policías eran anglosajones y cuando veían a cubanos discutiendo acaloradamente, gesticulando mucho o vociferando, como ignoraban todo de los códigos culturales de la Isla, a menudo se los llevaban presos pensando que prevenían un acto de violencia. Entonces les enseñábamos a los policías frases útiles en español y códigos culturales. Además, enseñábamos a los candidatos latinos y negros que querían ser policías para que pudieran aprobar el examen de la Universidad de Chicago.

Otro trabajo que tuve antes de terminar mi tesis en 1977 fue el de decana auxiliar de Asuntos Latinos en el Biscayne College. Esto fue en 1976 y allí habían contratado a Antonio Jorge, que en Cuba había sido viceministro de finanzas, y fue él quien me recomendó. Trabajé en la administración con él y le enseñaba inglés a cubanos que necesitaban aprenderlo para revalidar sus títulos.

―¿Cuándo comienzas a trabajar para el condado directamente?

―Esto sucedió en 1977, cuando me postulé para el puesto de directora de Asuntos Latinos de Metro-Dade, para servir de puente entre la comunidad latina (esencialmente cubana y puertorriqueña entonces) y la anglosajona. Había unos 250 aspirantes al puesto y estudié tanto que el comité de selección me escogió.

En este trabajo llegué a tener unos 100 empleados; significó mi primera oportunidad para darme a conocer entre 1977 y 1980, pues tenía una posición relevante en el gobierno del condado. Dirigí en esa época el Festival de la Herencia Hispana y fundé la Coalición de Mujeres Hispanoamericanas.

Era una época muy diferente a la actual porque entonces se trataba de integrar a los latinoamericanos, de darles cabida en los espacios anglos y de tender puentes culturales entre las diferentes comunidades. Siempre trabajé en base a eso y sigo pensando en que debemos acoger, no excluir, e integrar, no cerrar puertas. Mis ideas siguen siendo las de tender puentes entre las culturas en vez de romperlos. Estados Unidos de entonces era un país de puertas abiertas.

―Coincide con el éxodo del Mariel…

―¡Justamente! En ese momento ya había unos 10.000 asilados en la Embajada del Perú en La Habana y yo sugerí al condado, en previsión de que llegaran a Miami, la creación de un grupo de voluntarios, llamado “Operación Reenlace”, para poder conectar a aquellos cubanos con los que ya estábamos en el exilio.

Pero, de pronto, surge el puente migratorio del Mariel y teníamos que enfrentarnos, no ya a la llegada de 10.000 sino de 125.000 cubanos, que no es lo mismo. Recuerdo que yo estaba de vacaciones en Bahamas cuando, de regreso en avión, vi desde el aire a las flotillas de barcos surcando el estrecho de Florida.

Inmediatamente, abrimos el Tamiami Park para las acogidas y recibir a los primeros 40.000 recién llegados. Teníamos todo preparado y trabajábamos hasta 20 horas al día para que todo funcionara. Siro del Castillo nos ayudó a dirigir a tantos voluntarios. Fue una de las experiencias profesionales más memorables de mi vida.

―¿Sigues trabajando para la ciudad?

―César Odio, quien era subadministrador de la ciudad, me preguntó si me interesaba un puesto de directora de Información y Visitantes. Le dije que me interesaba mucho y me nombraron en 1980.

Tenía la misión de mejorar la pésima imagen de Miami que había en el mundo como sitio de drogas y de violencia, con grandes contrastes. Era una época en que se intentaba atraer a Miami el mundo de los negocios para que se convirtiera en centro internacional empresarial.

Entonces me dije que nada se ganaba con ocultar la parte oscura de la ciudad, los barrios marginales, las zonas peligrosas. Al contrario, para atraer a periodistas influyentes, había que mostrarlas como también había que enseñar los sitios de crecimiento y de oportunidades. Entonces creé el programa “Miami, Centro del Nuevo Mundo” y empecé a trabajar con empresas privadas a las que les interesaba que la imagen cambiara para atraer a los clientes y turistas.

El alcalde de entonces, Mauricio Ferré, quien estuvo 12 años en la alcaldía, estuvo de acuerdo con mi programa y empecé por traer a los grandes directivos de los periódicos más importantes del mundo. Teníamos que hacer algo para que aquella portada de la revista Time, en la que se leía el letrero “Miami, paraíso perdido” cambiara definitivamente en el imaginario de todo el mundo.

Y lo conseguimos en años de intenso trabajo, en que la imagen de la ciudad cambió radicalmente.

―Pero, luego cambias de trabajo y tengo entendido que fundas tu propia agencia…

―Exactamente. En realidad, estaba harta de tener a una superior que me hacía la vida imposible. Imagínate, en 1982 estaba embarazada de mi primer hijo ―que tuve con mi segundo esposo Mario Hernández Fumero― y mi jefa me obligaba a caminar kilómetros sin necesidad y a levantarme a deshora para trabajos innecesarios. Entonces, Julio Avello, un gran amigo, viendo lo infeliz que era, me preguntó que por qué no creaba mi propia agencia de relaciones públicas, y pensé que la idea era muy buena.

Me fui a ver al alcalde Ferré al condado y le pedí que el contrato para continuar con el programa de giras para periodistas se lo otorgara a la agencia que iba a fundar. El alcalde Steve Clark también me concedió el contrato del programa de “Ciudades Hermanas”. Con esos dos programas arranqué mi primera agencia de relaciones públicas.

― ¿Cuánto tiempo funcionó esta agencia?

―Hasta 1985 en que conocí a Fausto Sánchez, un cubanoamericano de Los Ángeles experto en cine y publicidad que había venido con el actor Andy García para que los ayudáramos con una película titulada South by Southwest, y resultó que Fausto y yo nos hicimos socios y me ayudó a crear en 1986 la agencia publicitaria Sánchez & Levitan, con oficinas en Miami, Nueva York, Dallas y Los Ángeles, las que mantuvimos exitosamente hasta 2003, cuando vendimos la agencia a Publicis.

En 1992, dirigimos el concierto “Cachao: Mambo” y “Descarga en Miami”, en el Knight Center, y en 1993, en el Music Hall de Radio City en Nueva York, en colaboración con Andy García. La campaña, donada por la agencia, nos propició reconocimiento nacional y el Premio de Excelencia Multicultural de la Sociedad Nacional de Relaciones Públicas (PRSA). También hicimos la coproducción del documental sobre Cachao con Andy García. En la década de 1990 hicimos la producción de la Feria de Sevilla en Miami y la Feria de España, que atrajeron a miles de consumidores. La agencia produjo numerosas campañas premiadas de publicidad, entre ellas las de la Lotería de Florida, la Alex Rodríguez Boys y Girls Club of Florida, y la campaña institucional de Hermanos al Rescate.

En otro orden, dirigimos campañas estratégicas de comunicaciones para marcas tales como Chivas Regal, TJX Companies, Coca-Cola USA, Capital One, Absolut Vodka, 15 marcas de Nestlé y BMW.

Entre 2001 y 2003, vendimos Sánchez & Levitan a Publicis, que creó una agencia nacional llamada Publicis Sánchez & Levitan, conmigo como CEO. En 2004, esta se unió con la agencia Bromley, de la cual Publicis era dueña. Como vicedirectora y presidenta de Bromley Communications, me convertí en líder, junto a Ernesto Bromley, de la agencia de publicidad hispana número uno en Estados Unidos, según Advertising Age.

Por otra parte, Eduardo Caballero había creado la Asociación de Agencias Hispanas de Publicidad (AHAA), una asociación de agencias publicitarias hispanas de la que, en 2004, me eligieron presidenta.

―¿Terminas entonces con el ámbito de la publicidad?

―Una cosa lleva a la otra. En 2004, lo primero que hice fue tomarme un receso y viajé mucho a España para disfrutar de la vida.

Empecé poco después una consultoría con Javier P. Palencia, un español que tenía excelentes conexiones con los puertos de España y al que yo ayudaba, entonces, con sus compatriotas en el norte de la península. Hacíamos giras de ejecutivos de cruceros y estuve varios años en esto, hasta que me llamaron del puerto de Bilbao para que les organizara las giras de los ejecutivos de cruceros y acepté. Las estuve organizando entre 2010 y 2020.

―¿No continuaste con tu labor en el ámbito cívico?

―Siempre he hecho varias cosas a la vez. He servido en numerosas juntas directivas, como las del Museo Pérez de Arte de Miami, el Centro Latino del Smithsonian, la Cámara de Comercio del Miami Metropolitano y el Centro Cultural Español.

Justamente, entre 2010 y 2012 estuve viajando mucho por todo Estados Unidos, en Washington, en Los Ángeles, etc., porque fui nombrada miembro de la comisión para fundar el Museo Nacional del Latino Estadounidense (Smithsonian). De Miami fuimos nombrados Eduardo Padrón, Emilio Estefan y yo, y ya teníamos casi todo listo para escoger el sitio y crear una institución que acogiera todo lo que los latinoamericanos habían aportado en el transcurso de siglos a la cultura estadounidense cuando el Gobierno detuvo el proyecto. Desde entonces, ha quedado como letra muerta.

―Pero también has trabajado en el giro de un gran banco…

―En 2013 estaba en un evento de la Fundación de Derechos Humanos cuando alguien me propuso ser miembro de la junta directiva del U.S. Century Bank. Vi la posibilidad de ayudar a ese banco, que tenía problemas y que era muy importante para la comunidad cubanoamericana, a conseguir nuevos inversores. Acepté y en 2015 ya el banco tenía a dos grandes inversores y a Luis de la Aguilera, a quien recomendé como CEO. Desde el primer trimestre de 2016 empezó a dar ganancias y desde entonces se ha mantenido así. En 2017 me quisieron como chairman, y lo fui por seis años, hasta 2022 en que volví solo a la junta directiva. Me enorgullezco de que, en el año 2021 logramos transformar el banco en una compañía pública, en NASDAQ.

He sido muy versátil en todo lo que he hecho, pero considero que mi mayor éxito es mi familia, especialmente mi hijo, Alex Fumero, productor en Hollywood, mi nieta y mi esposo, Fernando Petit.

―¿Has vuelto a Cuba? ¿Te han propuesto ir alguna vez?

―Nunca he vuelto y, por supuesto, sí me lo han propuesto.

La primera vez que me lo propusieron fue en 1978, cuando mis amigos Miguel González Pando y Bernardo Benes organizaron aquel famoso diálogo con Fidel Castro en La Habana con el objetivo de sacar a los prisioneros políticos. Me propusieron ir y les dije que no. Era en la época en que ya era directora de Asuntos Latinos en el condado, y lo que hicimos fue que cuando los presos políticos empezaron a llegar los acogimos y les dimos ayuda.

Luego, cuando el viaje de Barack Obama a Cuba, en 2010, también me lo propusieron y la respuesta fue la misma. Una de mis características es que soy muy tolerante. Respeto la decisión de cada cual y entiendo que cada quien tiene sus razones. Pero en mi caso tengo algo claro: no tengo por qué regresar a donde un dictador ha hecho cosas espantosas y su camarilla sigue desde entonces en el poder.

De ninguna manera me expondría a relacionarme con personas con las que hay que fingir lo que uno no es. ¿Cómo ir a un país donde todo es arbitrario, todo puede cambiar de un momento a otro y no tienes ningún derecho? Hay que entender que ir a Cuba con ese gobierno puede convertirse en encerrona.

HAZ TU DONACIÓN AQUÍ

HAZ TU DONACIÓN AQUÍ